Apa itu Post Truth, Dampak, dan yang Harus Kita Perbuat

Artikel ini menjelaskan apa itu post truth, dampak, dan apa saja yang harus kita lakukan agar tidak terjerumus dalam lubang kegelapan di esok hari. Hihihi.

—

Sebelum mengklik tulisan ini, kamu mungkin bertanya, “Apaan nih? Kok artikel Ruangbaca berat banget gini topiknya? Ini post truth apanya pos hansip?” Well, pertama. Topik ini memang tidak secara langsung masuk ke materi sekolah.

Kedua. Judulnya memang terkesan berat dan menakutkan, tapi sebenarnya nggak kok. Coba aja baca pelan-pelan kalau lagi senggang atau ada waktu. Bisa jadi setelahnya malah jadi bahan diskusi sama temen sekelas. Atau bukan tidak mungkin topik ini digunakan sebagai ajang memamerkan kecerdasan ke gebetan. Begitu main ke rumahnya, lalu Nyokapnya nanya, “Mau minum apa nih?” kamu tinggal jawab: “Di era post truth ini… aku ingin minum kuah soto saja, Bunda.”

Mantap.

Tingkat kecerdasan: + 18%.

Standar error: 87%.

Pertanyaannya sekarang, kenapa kamu harus tahu tentang ini? Materi yang terkesan dipelajari orang dewasa dan riweuh ini. Karena, ya, tulisan ini dibuat untuk membentuk pola pikir kamu. Supaya tahu apa yang sedang terjadi saat ini, dan bisa mengira-ngira, “Oh, sekarang tuh lagi kayak gini. Berarti gue harus jadi orang yang kayak gini dong.”

Dengan paham apa yang terjadi di dunia, kamu jadi tahu harus bersikap seperti apa. Dan pembentukan sikap ini nggak bisa dilakukan secara instan. Harus paham dulu situasinya, tentuin mana yang menurut kamu benar, lalu coba lakuin sampai kamu benar-benar into it. Jadi, ya, memang butuh waktu.

So, setelah tahu tulisan ini ditujukan buat siapa dan kenapa, sekarang kita masuk ke pertanyaan:

Apa itu Post Truth?

Sebetulnya, sih, frasa ini udah dipakai lama banget. Tahun 1992, oleh Steve Tesich. Dalam tulisannya The Government of Lies dalam majalah The Nation, menulis, “Kita sebagai manusia yang bebas, punya kebebasan menentukan kita ingin hidup di dunia post truth.” Pas nulis itu, sih, si Tesich ngegunain buat ngomongin Perang Teluk dan Iran.

Tahun 2004, Ralph Keyes, di The Post Truth Era, bersama komedian Stephen Colber juga ngomongin hal yang kurang lebih sama: truthiness. Kata ini mengacu kepada sesuatu yang seolah-olah benar, padahal nggak benar sama sekali.

Sampai post truth mengalami puncaknya di tahun 2016 (ya, emang udah 3 tahun lalu. Tapi gak ada yang namanya telat buat tahu kan? :p). Dua peristiwa yang menjadi momentum saat itu adalah keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit) dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Di 2016, post truth bahkan menjadi word of the year di kamus Oxford. Oxford sendiri mendefinisikan post truth sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal.

Tunggu. Maksudnya gimana tuh?

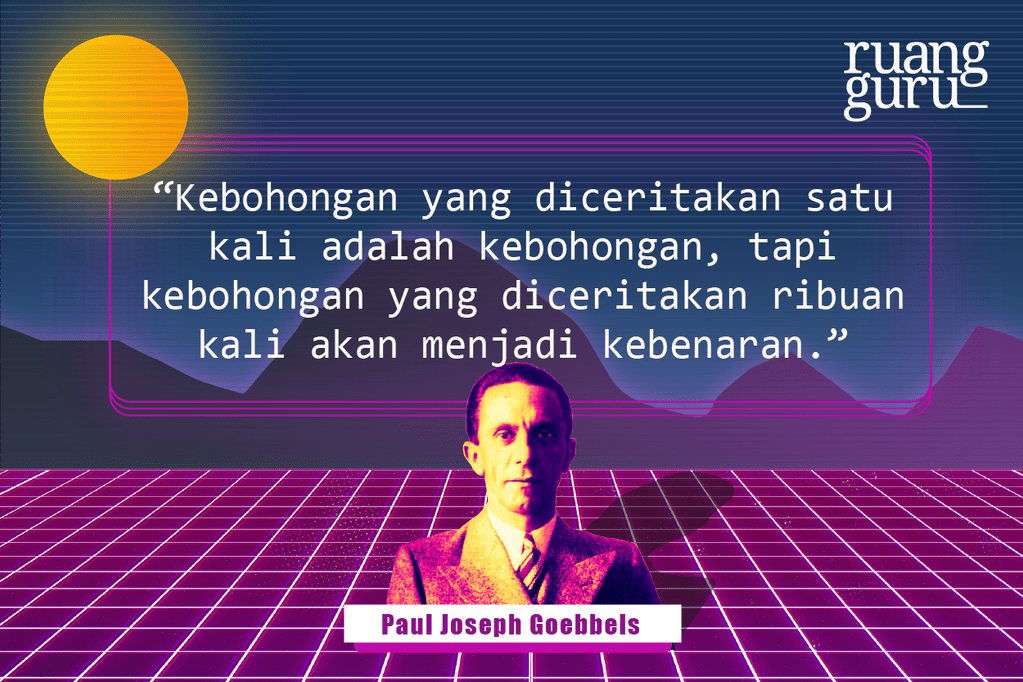

Simpelnya, post truth adalah era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Caranya? Dengan memainkan emosi dan perasaan kita.

Baca Juga: Bukan Cuma Janji, Ingatan Palsu Juga Ada, Lho! Gimana Tuh?

Bahaya Post Truth

Tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial membuat informasi jadi jauh lebih riuh dan bising. Tiap menit ada foto atau status baru yang di-update dan bikin kita jadi ketagihan smartphone. Ada berita yang beranak pinak. Kalau kita tinggal hape kita tiga jam aja, udah ada video viral baru. Pagi ada anak kecil nyanyi terus tirai belakangnya jatoh yang ngebuat dia jerit, “What? Uchul?! Astaghfirullahaladzim!”, tahu-tahu siang rame prank ojol… eh, malemnya Kekeyi udah live Instagram aja bareng Rio Ramadhan. Mana pas live Rionya cerita dipatok ayam pula. Absurd sekali dunia ini…

Well, inti dari paragraf di atas adalah: saat ini putaran informasi bergerak secepat itu. Berubah, bergerak, bertambah dan berkembang biak. Arus ini yang kemudian dimanfaatkan oleh kebohongan-kebohongan buatan yang akhirnya ngebuat kita merasa kalau kebohongan tadi adalah kebenaran.

Di situlah bahayanya post truth: kita jadi susah membedakan mana informasi yang benar, dan mana yang nggak.

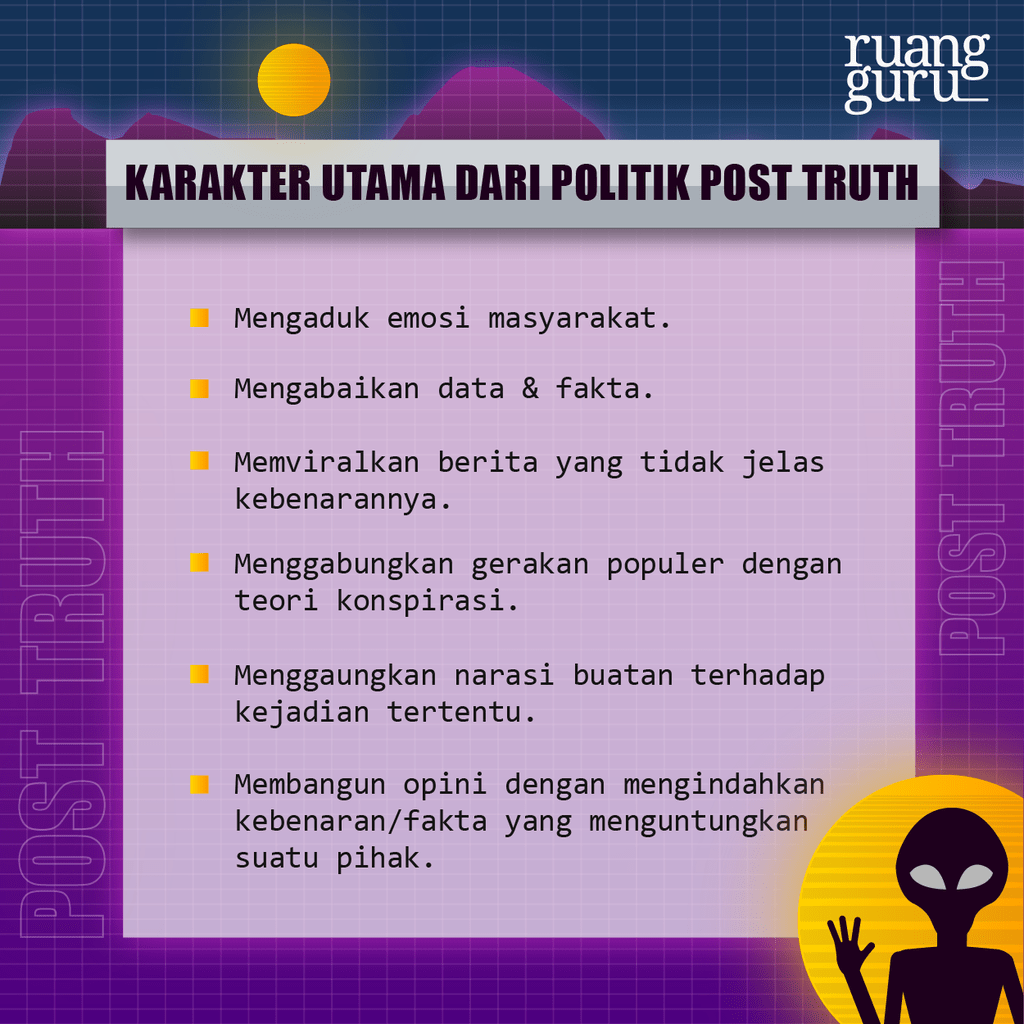

Biasanya, sih, post truth ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dia temenan sama berita hoax, dan korbannya adalah orang-orang yang nggak suka nyimak. Dengan menebarkan bIbit-bibit hoax ke dalam pusaran arus informasi yang cepet ini, orang bakal ngira kalau berita itu benar. Belum lagi kalau ada akun-akun bayaran yang memang sengaja “menyundul” atau berkomentar tentang berita hoax itu. Jadi makin percaya aja deh kita.

Contoh gampangnya gini:

Kamu lagi naik motor ke restoran Makan Sore, tapi kamu nggak tahu jalan. Maka biar tahu, kamu buka aplikasi google maps. Setelah buka, kamu tahu “Oh, Makan Sore tinggal lurus, lalu BELOK KIRI.”

Begitu mendekati perempatan, jalanan yang kamu lewati kosong. Hanya terdiri dari rumah penduduk dan gak ada tanda-tanda restoran. Kamu pun mulai ragu sama si google maps. Tidak berapa lama, di pinggir jalan ada orang bawa spanduk bertuliskan “RESTORAN MAKAN SORE BELOK KANAN”.

Kamu makin bingung dong. Padahal sebelum berangkat kamu udah browsing dan liat peta. Restoran itu berada di kiri, tapi kok kata orang ini belok kanan? Kamu memelankan kendaraan. Eh, di belakang dia ada tiga orang lain bawa spanduk sama: “KENYANG BANGET NIH ABIS MAKAN DI MAKAN SORE! POSISI DI KANAN ANDA!” Semakin menuju perempatan, orang-orang yang bawa penunjuk kalau Makan Sore ada di kanan makin banyak. Tidak hanya memberikan posisi restoran yang ADA DI KANAN, biar orang percaya, mereka juga menambahkan informasi lain kayak review, ngasih tahu fasilitas restorannya, serta jam buka dan tutupnya.

Hasilnya: kamu jadi ragu. Mana nih yang bener ya?

Bukan nggak mungkin gara-gara orang dan spanduk ini, di perempatan nanti, kamu beneran kepancing untuk belok kanan. Padahal, semua orang dan spanduk tadi adalah berita hoax yang memang direncanakan untuk menipu kamu.

Baca Juga: Salah Kaprah Soal Micin: Benarkah Micin Bikin Bodoh?

Gimana, udah kebayang belum bahayanya post truth ini? Contoh di atas sih cuma masalah simpel kayak nentuin belok mana, tapi kalo dipakai untuk hal-hal berbau politik gimana? Runyam juga kan. Yaa, jaman dulu aja ada, kok, masanya kita (kayaknya ini saya aja deh) di-broadcast buat nyebarin SMS doa ke 10 temen biar lulus UN. Dan buktinya, kita percaya-percaya aja. Karena balik lagi, “mereka mainin emosi kita.” dan itu lah kampretnya post truth. Emosi dan kepercayaan bisa jadi variabel yang kuat banget untuk nentuin apakah sesuatu dianggap kebenaran atau bukan.

Kesimpangsiuran informasi dan susahnya ngebedain mana fakta dan bukan ini sedikit banyak membuat kita punya keraguan sama kevalidan sumber informasi. Gakpapa kalo kita jadi skeptis dan selalu mempertanyakan sumber suatu informasi. Lah, kalo sebaliknya gimana?

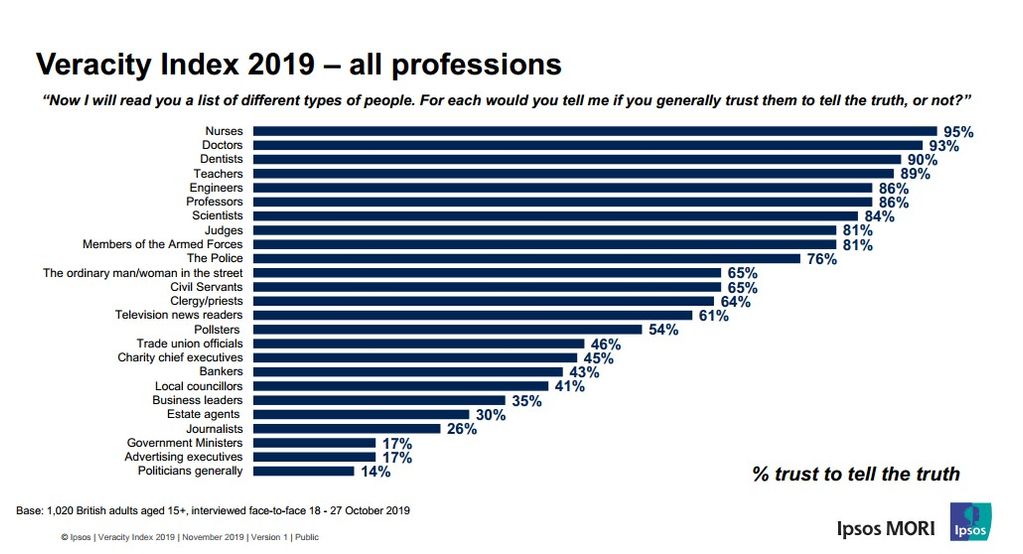

Bisa jadi, sih, ini salah satu sebabnya data dari ipsos MORI Veracity Index bilang kalau kepercayaan orang Inggris terhadap jurnalis cuma 26% aja. Jauh di bawah perawat. Kalo menurut kamu, di Indonesia sendiri gimana?

Sumber: Ipsos.com

Filter Bubble

Hal lain yang bikin post truth bahaya adalah kerja samanya dengan filter bubble.

Filter bubble adalah algoritma yang dibuat oleh media sosial, di mana kita disuguhkan informasi “sesuai dengan yang kita suka aja”.

Kayak misalnya, kalau kamu sering love postingan mobil di instagram. Di explore kamu akan banyak konten-konten berbau otomotif. Kalau kamu sering love konten penyanyi/band favorit, maka explore kamu penuh dengan band atau penyanyi serupa. Kalau kamu demen nge-love postingan mantan, maka di explore akan berkumpul mantan-mantan kamu dari masa lalu (lho, kok horor).

Emang, niat awalnya, sih, baik. Supaya kita gak ribet dan merasa nyambung sama konten yang ditawarkan itu.

Tapi, secara gak langsung ini juga berakibat buruk. Bayangin. Kamu, dengan segala konten hoax yang disebar tadi, sepakat kalau misalnya, tokoh A jahat atau salah. Akhirnya kamu nge-love, like, dan share konten yang berpandangan kayak gitu. Nah, ini ngebuat media sosial bakal ngasih kamu konten yang nunjukin kalau si A jahat/salah terus-terusan.

Alhasil, kebentuk, deh, di mindset kamu kalautokoh A adalah tokoh yang jahat. Kamu percaya kalau, timbul confirmation bias, dan lama-lama hal itu akan jadi sebuah kebenaran di kepala kamu.

Pada akhirnya, kita akan terjebak dalam kebenaran semu versi kita sendiri.

Baca Juga: Perlukah Kita Menutup Kamera Web pada Laptop?

Makanya namanya filter bubble. Kita seolah berada dalam gelembung yang berisi informasi yang itu-itu aja. Kita seperti dipersulit untuk melihat keluar dari gelembung. Dan setiap orang terperangkap dalam gelembungnya masing-masing. Wajar kalau filter bubble adalah faktor penting dalam semakin berpengaruhnya fake news, hoax, dan hate speech (Pariser 2011, Rader dan Gray 2015).

Payahnya lagi, seperti apa yang ditulis oleh Leon Festinger dalam Prophecy Falls, apa yang kita percaya di dalam lubuk hati terdalam, lama kelamaan akan membentuk komitmen, dan itu akan menggerakkan kita dalam berbuat sesuatu.

Misal, kita percaya banget kalau Bika Ambon itu adalah makanan yang berasal dari Ambon. Maka kita akan setengah mati percaya. Bahkan bisa aja kita jadi bohong bilang, “Bokap gue sering kok ke Ambon. Tiap dia pulang bawanya Bika Ambon! Bahkan orang Ambonnya dua dibawa ke rumah! (?)” dalam kasus tokoh A tadi, kita jadi akan mencaci dia terus menerus dan mengabaikan hal lain. Apapun yang tokoh A lakukan akan selalu terlihat buruk di mata kita. Bukan tidak mungkin kebenaran palsu ini menggerakkan kita untuk melakukan aksi, atau melaporkan ke polisi, atau hal-hal lain.

Naasnya, masih kata Festinger, orang-orang kayak gini, ketika mengetahui bahwa apa yang dia katakan salah, justru akan semakin ganas. Dobel serem deh.

Karena sejatinya, post truth itu bukan cuma tentang kebohongan yang disebar, tapi ketakutannya jauh lebih besar dari itu. Bagaimana era ini mengobarkan kebingungan di tengah arus informasi yang banyak dan bergerak cepat. Post truth, ngebuat kita jadi “Ini apaan sih? Yang bener tuh yang mana? Lho, katanya gini?”

Kita jadi ragu akan pengertian kebenaran, dan bisa-bisa ngerasa takut terhadap pandangan yang berbeda dengan kita.

Kita coba bedah satu lagi ya. Kayaknya ini cukup banyak dilakuin dan udah jadi hal yang lumrah belakangan ini. Salah satu contoh kebenaran yang jadi blur di dunia pendidikan ada pada fenomena Anak Selesai Duluan.

Kebenaran: ngerjain ujian harus jujur, tidak nyontek.

Peristiwa:

Momen ujian. Andi duduk di belakang Anton. Andi kesulitan ngerjain ujian. Melihat Anton yang udah santai (Duduk, naroh kepala di meja, maen gitar nyetel musik reggae… namanya juga santai. :p), Andi pun nendang kaki Anton.

“Tiga, Ton. Nomor tiga. Ssstt. Eh. Ton. Woy. Uhuk. OKHOHOHEKE! SU!”

Anton menoleh sambil slow motion. “Belum gue, Ndi.”

Tiga detik kemudian, Anton maju dan ngumpulin jawaban.

Joke seputar Anak Selesai Duluan ini banyak beredar di internet. Dan kebanyakan, dari jokes tersebut, menyatakan ketidaksukannya terhadap sikap Anton yang “KATANYA GATAU, KOK TIBA-TIBA NGUMPULIN?!”. Ketidaksukaan ini lama kelamaan akan jadi sesuatu yang wajar bagi sebagian orang. Dan kita gatau apa akibatnya kalau orang itu benaran ketemu “Anton” di sekolahnya. Bisa aja dia jadi benci, atau orang-orang kayak Anton dianggap gak asik sama temen-temennya.

Baca Juga: Kenapa Ide Kreatif Sering Muncul saat di Kamar Mandi?

Padahal apa? Ya, harusnya Anton yang benar karena poin kebenarannya ada di kejujuran.

—

Nah, berhubung tulisan ini udah panjang banget, semoga kamu jadi paham tentang apa itu post truth serta dampaknya bagi hidup kita. Tentu, era ini nggak seburuk itu juga. Kita tetap bisa melawannya. Cara paling gampangnya adalah dengan belajar berpikir kritis. Cari tahu suatu kejadian dari berbagai sisi.

Lalu, jangan mentang-mentang kita berada di era yang serba cepat, kita jadi minder untuk “terlambat” dan malah jadi terburu-buru. Pastikan kita bisa menyimak dengan baik. Seringkali kita mendengar untuk melawan. Tapi coba ganti jadi mendengar untuk mencerna. Jadi, ketika ada suatu hal, kita bisa berpikir dulu sebelum mengambil keputusan.

Ya udah deh. Segini dulu kali ya. Kalau ada yang mau didiskusiin mengenai topik ini, kita ngobrol aja di kolom komentar. Kalau pengin mengasah materi-materi yang lebih teknis seputar mata pelajaran di sekolah, langsung aja tonton di ruangbelajar!

Referensi:

Keyes, Ralph. 2004. The Post Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. St. Martin’s Press: New York.

Festinger, Leon. 2008. When Prophecy Falls. Pinter & Martin: London.

Kreitner, Richard. 2016. Post-Truth and Its Consequences: What a 25-Year-Old Essay Tells Us About The Current Moment. [daring] Tautan: https://www.thenation.com/article/archive/post-truth-and-its-consequences-what-a-25-year-old-essay-tells-us-about-the-current-moment/